Page 98 - catalogue tableaux_08-2020

P. 98

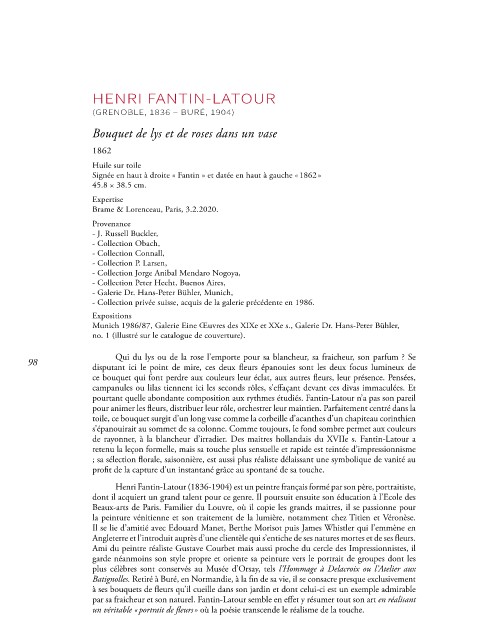

HENRI FANTIN-LATOUR

(GRENOBLE, 1836 – BURÉ, 1904)

Bouquet de lys et de roses dans un vase

1862

Huile sur toile

Signée en haut à droite « Fantin » et datée en haut à gauche « 1862 »

45.8 × 38.5 cm.

Expertise

Brame & Lorenceau, Paris, 3.2.2020.

Provenance

- J. Russell Buckler,

- Collection Obach,

- Collection Connall,

- Collection P. Larsen,

- Collection Jorge Anibal Mendaro Nogoya,

- Collection Peter Hecht, Buenos Aires,

- Galerie Dr. Hans-Peter Bühler, Munich,

- Collection privée suisse, acquis de la galerie précédente en 1986.

Expositions

Munich 1986/87, Galerie Eine Œuvres des XIXe et XXe s., Galerie Dr. Hans-Peter Bühler,

no. 1 (illustré sur le catalogue de couverture).

Qui du lys ou de la rose l’emporte pour sa blancheur, sa fraicheur, son parfum ? Se

98

disputant ici le point de mire, ces deux fleurs épanouies sont les deux focus lumineux de

ce bouquet qui font perdre aux couleurs leur éclat, aux autres fleurs, leur présence. Pensées,

campanules ou lilas tiennent ici les seconds rôles, s’effaçant devant ces divas immaculées. Et

pourtant quelle abondante composition aux rythmes étudiés. Fantin-Latour n’a pas son pareil

pour animer les fleurs, distribuer leur rôle, orchestrer leur maintien. Parfaitement centré dans la

toile, ce bouquet surgit d’un long vase comme la corbeille d’acanthes d’un chapiteau corinthien

s’épanouirait au sommet de sa colonne. Comme toujours, le fond sombre permet aux couleurs

de rayonner, à la blancheur d’irradier. Des maitres hollandais du XVIIe s. Fantin-Latour a

retenu la leçon formelle, mais sa touche plus sensuelle et rapide est teintée d’impressionnisme

; sa sélection florale, saisonnière, est aussi plus réaliste délaissant une symbolique de vanité au

profit de la capture d’un instantané grâce au spontané de sa touche.

Henri Fantin-Latour (1836-1904) est un peintre français formé par son père, portraitiste,

dont il acquiert un grand talent pour ce genre. Il poursuit ensuite son éducation à l’Ecole des

Beaux-arts de Paris. Familier du Louvre, où il copie les grands maitres, il se passionne pour

la peinture vénitienne et son traitement de la lumière, notamment chez Titien et Véronèse.

Il se lie d’amitié avec Edouard Manet, Berthe Morisot puis James Whistler qui l’emmène en

Angleterre et l’introduit auprès d’une clientèle qui s’entiche de ses natures mortes et de ses fleurs.

Ami du peintre réaliste Gustave Courbet mais aussi proche du cercle des Impressionnistes, il

garde néanmoins son style propre et oriente sa peinture vers le portrait de groupes dont les

plus célèbres sont conservés au Musée d’Orsay, tels l’Hommage à Delacroix ou l’Atelier aux

Batignolles. Retiré à Buré, en Normandie, à la fin de sa vie, il se consacre presque exclusivement

à ses bouquets de fleurs qu’il cueille dans son jardin et dont celui-ci est un exemple admirable

par sa fraicheur et son naturel. Fantin-Latour semble en effet y résumer tout son art en réalisant

un véritable « portrait de fleurs » où la poésie transcende le réalisme de la touche.