Page 84 - catalogue tableaux_08-2020

P. 84

PAUL DORIVAL

(GRENOBLE, 1604 – GRENOBLE, 1684)

Nature morte à la corbeille de raisins

1660

Huile sur toile (signée et datée 1660 au dos)

80 x 115 cm.

Certificat René Millet Expertise.

Publications

Œuvre reproduite dans La Nature morte en France, M. Faré, t. II, Genève, 1962, fig. 130 (signé

au dos) ; Petits maîtres de la Nature Morte en France, C. benedict, in L’œil, n° 91-92, juillet-aout

1962, pp. 40 et 44 ; Le Grand siècle de la nature morte en France. Le XVIIème siècle, M. Faré,

Fribourg – Paris, 1947, pp. 144 et 145(signé et daté 1660 au dos) ; Thee French Painters of the

Seventeenth Century, Ch. Wright, Boston, 1985, p. 177 (signé et daté 1660 au dos de la toile

d’origine) ; D’après nature. La Nature morte en France au XVIIème siècle, C. Salvi, Tournai, 2000,

pp. 76 et 77, (signé et daté 1660 au dos) ; La Nature morte en France au XVIIème siècle, E.

Coatalem, Paris, 2017, pp. 150-151, (signé et daté 1660 au dos).

Provenance

Collection Mestrallet, Paris, vers 1952 ; Collection Maurice Segoura, Paris, 2000.

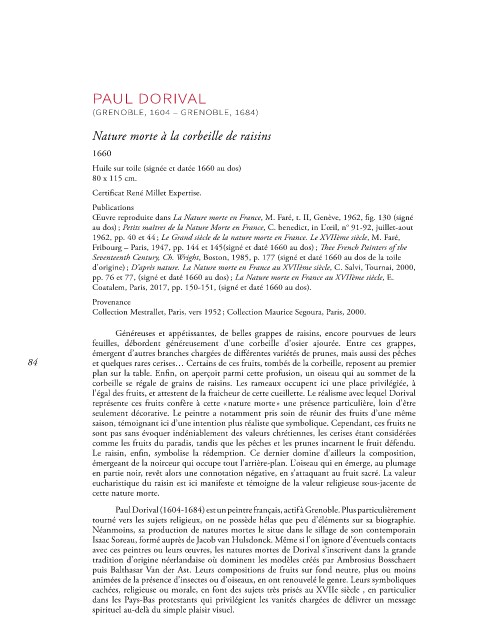

Généreuses et appétissantes, de belles grappes de raisins, encore pourvues de leurs

feuilles, débordent généreusement d’une corbeille d’osier ajourée. Entre ces grappes,

émergent d’autres branches chargées de différentes variétés de prunes, mais aussi des pêches

84 et quelques rares cerises… Certains de ces fruits, tombés de la corbeille, reposent au premier

plan sur la table. Enfin, on aperçoit parmi cette profusion, un oiseau qui au sommet de la

corbeille se régale de grains de raisins. Les rameaux occupent ici une place privilégiée, à

l’égal des fruits, et attestent de la fraicheur de cette cueillette. Le réalisme avec lequel Dorival

représente ces fruits confère à cette « nature morte » une présence particulière, loin d’être

seulement décorative. Le peintre a notamment pris soin de réunir des fruits d’une même

saison, témoignant ici d’une intention plus réaliste que symbolique. Cependant, ces fruits ne

sont pas sans évoquer indéniablement des valeurs chrétiennes, les cerises étant considérées

comme les fruits du paradis, tandis que les pêches et les prunes incarnent le fruit défendu.

Le raisin, enfin, symbolise la rédemption. Ce dernier domine d’ailleurs la composition,

émergeant de la noirceur qui occupe tout l’arrière-plan. L’oiseau qui en émerge, au plumage

en partie noir, revêt alors une connotation négative, en s’attaquant au fruit sacré. La valeur

eucharistique du raisin est ici manifeste et témoigne de la valeur religieuse sous-jacente de

cette nature morte.

Paul Dorival (1604-1684) est un peintre français, actif à Grenoble. Plus particulièrement

tourné vers les sujets religieux, on ne possède hélas que peu d’éléments sur sa biographie.

Néanmoins, sa production de natures mortes le situe dans le sillage de son contemporain

Isaac Soreau, formé auprès de Jacob van Hulsdonck. Même si l’on ignore d’éventuels contacts

avec ces peintres ou leurs œuvres, les natures mortes de Dorival s’inscrivent dans la grande

tradition d’origine néerlandaise où dominent les modèles créés par Ambrosius Bosschaert

puis Balthasar Van der Ast. Leurs compositions de fruits sur fond neutre, plus ou moins

animées de la présence d’insectes ou d’oiseaux, en ont renouvelé le genre. Leurs symboliques

cachées, religieuse ou morale, en font des sujets très prisés au XVIIe siècle , en particulier

dans les Pays-Bas protestants qui privilégient les vanités chargées de délivrer un message

spirituel au-delà du simple plaisir visuel.