Page 70 - catalogue tableaux_08-2020

P. 70

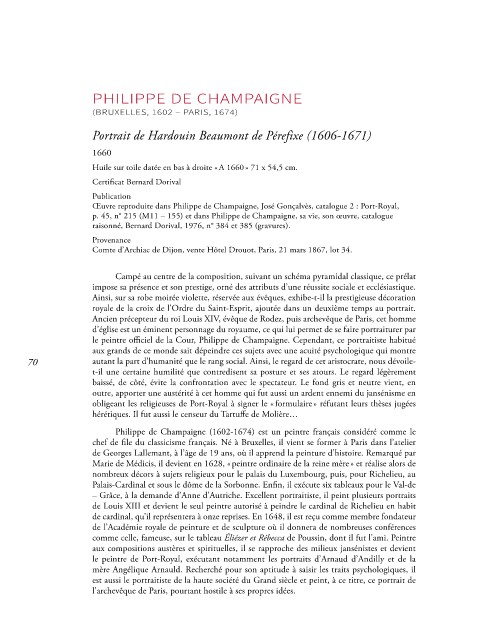

PHILIPPE DE CHAMPAIGNE

(BRUXELLES, 1602 – PARIS, 1674)

Portrait de Hardouin Beaumont de Pérefixe (1606-1671)

1660

Huile sur toile datée en bas à droite « A 1660 » 71 x 54,5 cm.

Certificat Bernard Dorival

Publication

Œuvre reproduite dans Philippe de Champaigne, José Gonçalvès, catalogue 2 : Port-Royal,

p. 45, n° 215 (M11 – 155) et dans Philippe de Champaigne, sa vie, son œuvre, catalogue

raisonné, Bernard Dorival, 1976, n° 384 et 385 (gravures).

Provenance

Comte d’Archiac de Dijon, vente Hôtel Drouot, Paris, 21 mars 1867, lot 34.

Campé au centre de la composition, suivant un schéma pyramidal classique, ce prélat

impose sa présence et son prestige, orné des attributs d’une réussite sociale et ecclésiastique.

Ainsi, sur sa robe moirée violette, réservée aux évêques, exhibe-t-il la prestigieuse décoration

royale de la croix de l’Ordre du Saint-Esprit, ajoutée dans un deuxième temps au portrait.

Ancien précepteur du roi Louis XIV, évêque de Rodez, puis archevêque de Paris, cet homme

d’église est un éminent personnage du royaume, ce qui lui permet de se faire portraiturer par

le peintre officiel de la Cour, Philippe de Champaigne. Cependant, ce portraitiste habitué

aux grands de ce monde sait dépeindre ces sujets avec une acuité psychologique qui montre

70 autant la part d’humanité que le rang social. Ainsi, le regard de cet aristocrate, nous dévoile-

t-il une certaine humilité que contredisent sa posture et ses atours. Le regard légèrement

baissé, de côté, évite la confrontation avec le spectateur. Le fond gris et neutre vient, en

outre, apporter une austérité à cet homme qui fut aussi un ardent ennemi du jansénisme en

obligeant les religieuses de Port-Royal à signer le « formulaire » réfutant leurs thèses jugées

hérétiques. Il fut aussi le censeur du Tartuffe de Molière…

Philippe de Champaigne (1602-1674) est un peintre français considéré comme le

chef de file du classicisme français. Né à Bruxelles, il vient se former à Paris dans l’atelier

de Georges Lallemant, à l’âge de 19 ans, où il apprend la peinture d’histoire. Remarqué par

Marie de Médicis, il devient en 1628, « peintre ordinaire de la reine mère » et réalise alors de

nombreux décors à sujets religieux pour le palais du Luxembourg, puis, pour Richelieu, au

Palais-Cardinal et sous le dôme de la Sorbonne. Enfin, il exécute six tableaux pour le Val-de

– Grâce, à la demande d’Anne d’Autriche. Excellent portraitiste, il peint plusieurs portraits

de Louis XIII et devient le seul peintre autorisé à peindre le cardinal de Richelieu en habit

de cardinal, qu’il représentera à onze reprises. En 1648, il est reçu comme membre fondateur

de l’Académie royale de peinture et de sculpture où il donnera de nombreuses conférences

comme celle, fameuse, sur le tableau Éliézer et Rébecca de Poussin, dont il fut l’ami. Peintre

aux compositions austères et spirituelles, il se rapproche des milieux jansénistes et devient

le peintre de Port-Royal, exécutant notamment les portraits d’Arnaud d’Andilly et de la

mère Angélique Arnauld. Recherché pour son aptitude à saisir les traits psychologiques, il

est aussi le portraitiste de la haute société du Grand siècle et peint, à ce titre, ce portrait de

l’archevêque de Paris, pourtant hostile à ses propres idées.