Page 120 - catalogue tableaux_08-2020

P. 120

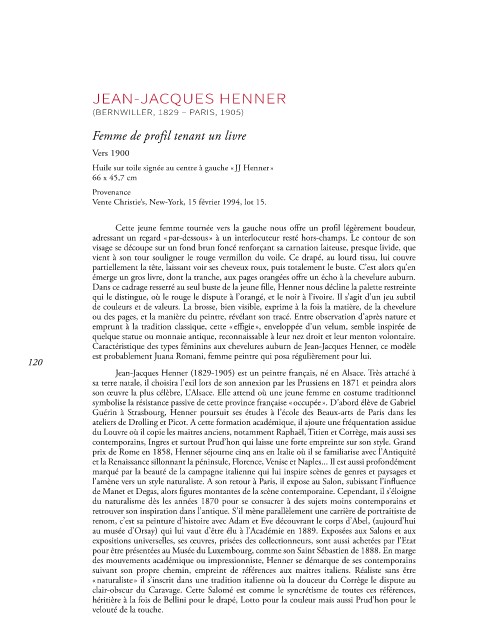

JEAN-JACQUES HENNER

(BERNWILLER, 1829 – PARIS, 1905)

Femme de profil tenant un livre

Vers 1900

Huile sur toile signée au centre à gauche « JJ Henner »

66 x 45,7 cm

Provenance

Vente Christie’s, New-York, 15 février 1994, lot 15.

Cette jeune femme tournée vers la gauche nous offre un profil légèrement boudeur,

adressant un regard « par-dessous » à un interlocuteur resté hors-champs. Le contour de son

visage se découpe sur un fond brun foncé renforçant sa carnation laiteuse, presque livide, que

vient à son tour souligner le rouge vermillon du voile. Ce drapé, au lourd tissu, lui couvre

partiellement la tête, laissant voir ses cheveux roux, puis totalement le buste. C’est alors qu’en

émerge un gros livre, dont la tranche, aux pages orangées offre un écho à la chevelure auburn.

Dans ce cadrage resserré au seul buste de la jeune fille, Henner nous décline la palette restreinte

qui le distingue, où le rouge le dispute à l’orangé, et le noir à l’ivoire. Il s’agit d’un jeu subtil

de couleurs et de valeurs. La brosse, bien visible, exprime à la fois la matière, de la chevelure

ou des pages, et la manière du peintre, révélant son tracé. Entre observation d’après nature et

emprunt à la tradition classique, cette « effigie », enveloppée d’un velum, semble inspirée de

quelque statue ou monnaie antique, reconnaissable à leur nez droit et leur menton volontaire.

Caractéristique des types féminins aux chevelures auburn de Jean-Jacques Henner, ce modèle

est probablement Juana Romani, femme peintre qui posa régulièrement pour lui.

120

Jean-Jacques Henner (1829-1905) est un peintre français, né en Alsace. Très attaché à

sa terre natale, il choisira l’exil lors de son annexion par les Prussiens en 1871 et peindra alors

son œuvre la plus célèbre, L’Alsace. Elle attend où une jeune femme en costume traditionnel

symbolise la résistance passive de cette province française « occupée ». D’abord élève de Gabriel

Guérin à Strasbourg, Henner poursuit ses études à l’école des Beaux-arts de Paris dans les

ateliers de Drolling et Picot. A cette formation académique, il ajoute une fréquentation assidue

du Louvre où il copie les maitres anciens, notamment Raphaël, Titien et Corrège, mais aussi ses

contemporains, Ingres et surtout Prud’hon qui laisse une forte empreinte sur son style. Grand

prix de Rome en 1858, Henner séjourne cinq ans en Italie où il se familiarise avec l’Antiquité

et la Renaissance sillonnant la péninsule, Florence, Venise et Naples... Il est aussi profondément

marqué par la beauté de la campagne italienne qui lui inspire scènes de genres et paysages et

l’amène vers un style naturaliste. A son retour à Paris, il expose au Salon, subissant l’influence

de Manet et Degas, alors figures montantes de la scène contemporaine. Cependant, il s’éloigne

du naturalisme dès les années 1870 pour se consacrer à des sujets moins contemporains et

retrouver son inspiration dans l’antique. S’il mène parallèlement une carrière de portraitiste de

renom, c’est sa peinture d’histoire avec Adam et Eve découvrant le corps d’Abel, (aujourd’hui

au musée d’Orsay) qui lui vaut d’être élu à l’Académie en 1889. Exposées aux Salons et aux

expositions universelles, ses œuvres, prisées des collectionneurs, sont aussi achetées par l’Etat

pour être présentées au Musée du Luxembourg, comme son Saint Sébastien de 1888. En marge

des mouvements académique ou impressionniste, Henner se démarque de ses contemporains

suivant son propre chemin, empreint de références aux maitres italiens. Réaliste sans être

« naturaliste » il s’inscrit dans une tradition italienne où la douceur du Corrège le dispute au

clair-obscur du Caravage. Cette Salomé est comme le syncrétisme de toutes ces références,

héritière à la fois de Bellini pour le drapé, Lotto pour la couleur mais aussi Prud’hon pour le

velouté de la touche.